quinta-feira, setembro 30, 2010

sexta-feira, agosto 06, 2010

Historiadores e «módicos»

Há os historiadores (a sério, propriamente ditos) e há os «módicos», de MODICO (Mão-de-Obra DIsponível para o Comemorativismo Oficial, qualquer que ele seja). Os segundos também se dizem historiadores, assim como Catilina se achava um estadista.

quarta-feira, julho 28, 2010

Porter e cereja no bolo

Eu sei que, estatisticamente, um 18 a Estratégia Empresarial é um outlier. Mas é um bonito outlier para terminar um mestrado executivo.

quinta-feira, junho 24, 2010

Isto é que é comemorar o 1.º de Dezembro!

Actuação fantástica da Sociedade Recreativa 1.º Dezembro, de Elvas (no dia da Restauração, em 2007). Ó Elvas, ó Elvas, e fazeres isto com Badajoz à vista... Linda raiana ao som do Hino da Restauração.

quarta-feira, junho 23, 2010

Coroas leves no ano do centenário

Segundo o Diário de Notícias, nesta notícia:

Segundo o Diário de Notícias, nesta notícia:«Ainda assim, a monarquia espanhola é das mais baratas. A britânica custa 81 cêntimos a cada britânico (orçamento de 48,8 milhões de euros), enquanto a sueca ronda os 55 cêntimos (5,13 milhões em 2006). Em comparação, a Presidência da República Portuguesa custa, segundo o Orçamento do Estado 2010, 20,7 milhões de euros - 1,9 euros por português.»

quinta-feira, maio 13, 2010

terça-feira, maio 04, 2010

O papa, o marquês e o Espírito Santo

sexta-feira, abril 30, 2010

Protestantismo, pluralismo e mercado: em torno do Calvinismo e do debate centenário sobre a tese de Max Weber

A memória histórica do Calvinismo enquanto movimento religioso ficou ligada à problemática das suas relações com o desenvolvimento do «capitalismo» e da modernidade económica no mundo ocidental. A obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1904-1905), está há mais de um século no centro desta discussão, tendo feito correr litros de tinta. Nesta comunicação não vou tratar especificamente da tese de Weber nem dos seus críticos, mas da necessidade de, em termos historiográficos, se colocar de um modo diferente do habitual o problema das relações do Calvinismo com a realidade económica.

A memória histórica do Calvinismo enquanto movimento religioso ficou ligada à problemática das suas relações com o desenvolvimento do «capitalismo» e da modernidade económica no mundo ocidental. A obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo (1904-1905), está há mais de um século no centro desta discussão, tendo feito correr litros de tinta. Nesta comunicação não vou tratar especificamente da tese de Weber nem dos seus críticos, mas da necessidade de, em termos historiográficos, se colocar de um modo diferente do habitual o problema das relações do Calvinismo com a realidade económica.Por outro lado, distingo aqui João Calvino (1509-1564) do Calvinismo enquanto movimento religioso nele inspirado, mas que a ele se não limita em termos históricos. Ou seja, interessar-me-á sobretudo a vivência histórica dos calvinistas e as mudanças por eles operadas na história, num tempo longo.

Para tanto, parto de alguns pressupostos: 1) Quaisquer práticas económicas dificilmente derivam mecanicamente de um conjunto de ideias ou de uma doutrina (o que não invalida necessariamente a tese de Weber, mas utilizações ou críticas que lhe atribuem um alcance que ela nunca procurou ter); 2) O conceito de «capitalismo» é problemático do ponto de vista do rigor conceptual que deve presidir à identificação de problemas (estamos a falar de um nível micro de atitudes pessoais como «a procura do lucro» e a tendência para a «poupança» ou de um nível macro como a «economia de mercado»?); 3) As práticas económicas não podem ser desligadas do conjunto de vivências dos indivíduos e dos grupos, os quais, enquanto actores históricos, raramente consideram autónoma a vertente económica das suas vidas (e isto parece-me particularmente verdade quando se fala de grupos e igrejas de inspiração calvinista entre Seiscentos e Oitocentos).

É verdade que as práticas «capitalistas» de nível micro e a formação, num nível macro, de modernas economias de mercado assumem historicamente significado em áreas geográficas de influência do Calvinismo – nomeadamente a Grã-Bretanha e os Países Baixos no século XVII (estendendo-se nos dois séculos seguintes à América do Norte). Mas a dificuldade de encontrar nessas áreas geográficas uma confirmação clara da ligação entre o desenvolvimento daquela realidade económica com aspectos concretos da teologia e da piedade calvinistas lançou dúvidas legítimas sobre a possibilidade de verificar a tese weberiana. Acrescia o facto de os calvinistas não terem um domínio da realidade religiosa e das relações sociais e políticas que pudesse explicar uma acção tão eficiente sobre a organização económica das sociedades em que viviam.

Aliás, a «massificação» das práticas capitalistas e a formação de economias de mercado consolidadas em arranjos jurídicos que as favoreciam não ocorreu em todas as sociedades influenciadas pela Reforma; mas parece certo que isso ocorreu naquelas onde o Calvinismo teve uma presença relevante. Uma hipótese funcional é que isso esteve ligado ao empreendedorismo dos leigos, promovido pelo questionamento protestante de uma vida religiosa enquadrada disciplinarmente pelo clero católico. Ora, esse empreendedorismo dizia sobretudo respeito a grupos que não se conformavam com os arranjos eclesiais saídos da ordem europeia baseada no princípio cuius regio eius religio, mesmo em regiões protestantes. O desconforto com as igrejas de Estado e com a sua utopia de uniformização confessional e litúrgica das sociedades manifestou-se onde a dissidência religiosa teve mais margem de manobra (e alguma representatividade social). E é verdade que esse tipo de dissidência aparece basicamente ligada a grupos e experiências eclesiais inspiradas pelo Calvinismo e em áreas geográficas onde não se conseguiram reconstituir uniformidades eclesiais sancionadas pelo Estado (ao contrário do que aconteceu nos países luteranos que, apesar de reformados, não conheceram nenhuma evolução pioneira para o «capitalismo»).

A questão-chave parece-me ser a cissiparidade prática do universo protestante – para utilizar a feliz expressão do Rev. Eduardo Moreira. Esse pode ter sido o elemento que, no tempo longo, originou a constituição de sociedades civis fortes. Trata-se de um ponto muito negligenciado neste debate, mas que eu julgo fundamental para estabelecer ligações históricas entre o protestantismo e o «capitalismo» (ou a livre iniciativa e a livre concorrência). De facto, a experiência protestante inspirada pelo Calvinismo conduziu a uma fragmentação crescente das sociabilidades religiosas e criou (sem que essa fosse a intenção dos reformadores do século XVI) uma pluralidade efectiva de igrejas e grupos com doutrinas e modelos institucionais concorrentes. Essa realidade originou conflitos, mas acabou por forçar as sociedades mais fragmentadas à aceitação de uma fórmula política e civil de tolerância e convívio como condição da sua própria pacificação (veja-se todo o século XVII inglês até à glorious revolution de 1688 e ao seu Acto de Tolerância).

Pela mesma razão, aquando da sua independência, os Estados Unidos da América não podiam estabelecer outro modelo que não o da liberdade religiosa (com limites para os não protestantes) porque nenhum grupo era suficientemente forte para se fazer hegemónico com patrocínio político. Formara-se uma pluralidade social a partir da diversidade de pertença religiosa e de um grau considerável de autonomia organizativa de diferentes grupos e igrejas em boa medida geridos pelos próprios membros (sem tutela estatal).

Recentemente, vários estudiosos do fenómeno religioso, adaptando para o efeito os métodos da teoria da escolha racional, têm chamado atenção para as consequências da concorrência em ambiente religioso [Lawrence A. Young (ed.) - Rational Choice Theory and Religion: Summary and Assessment. Londres e Nova Iorque: Routledge, 1997.]. A «desregulação» do universo religioso, como a que foi involuntariamente provocada pela cissiparidade prática do protestantismo no mundo anglo-americano desde o século XVI, conduz(iu), pelo forte dinamismo e motivação dos grupos em concorrência, a uma explosão de criatividade geradora de pluralismo. E que isto não foi indiferente para a evolução da teologia moral que esses grupos reflectiram e para a evolução cultural dessas sociedades parece-me altamente provável. Acontece que os calvinistas tiveram um papel fundamental nesta evolução.

De facto, onde não dominavam os arranjos eclesiástico-políticos hegemónicos, os calvinistas tendiam fortemente a constituir sociabilidades alternativas, para si fundamentais para a criação de comunidades mais perfeitas e para a expressão visível da santidade que tanto valorizavam. Esta foi a raiz do fenómeno das «seitas» de inspiração calvinista entre os puritanos ingleses que não se reviam no arranjo anglicano e que resistiram, até obterem a tolerância no fim do século XVII, à integração na confissão oficial. Essa resistência originou os presbiterianos independentes (na própria Escócia), os congregacionais, os baptistas, os quacres e inspirou o procedimento dos metodistas quando rejeitados pelo anglicanismo. Outro tanto se poderia dizer do ambiente religioso nos Países Baixos já no século XVII.

De certa forma, nesses ambientes onde estava desprovida do controlo político da sociedade civil, a tradição calvinista formou o élan de uma evolução em espiral tendente à crescente fragmentação desse campo «não conformista», dada a procura incessante, divergente e concorrente da comunidade perfeita e da realização social da santidade – entre os próprios calvinistas ou seus descendentes teológicos. Ou seja, o Calvinismo funcionou como o combustível social da cissiparidade protestante (realidade que se multiplicou no ambiente social mais propício da América do Norte).

Ora, tanto a massificação das práticas económicas «capitalistas» quanto a larga aceitação social de arranjos jurídicos favoráveis à livre iniciativa e à livre concorrência (que caracterizam as economias de mercado) pressupõem, historicamente, sociedades organizadas de modo plural e dotadas de grupos com capacidade de se organizarem com autonomia. E essas condições históricas pareciam bastante favorecidas, pelas razões expostas, nas regiões influenciadas (mas não politicamente dominadas) pelo Calvinismo.

Neste contexto, tem importância a crítica que propôs a inversão do postulado de Weber. Foi o caso de R. H. Tawney (Religion and the Rise of Capitalism, 1926), que argumentou, persuasivamente, que o desenvolvimento das práticas capitalistas nas sociedades protestantes é que conduziu ao aparecimento de concepções teológicas que as suportavam (como se tornou visível na teologia moral e nas pregações no espaço anglo-americano no século XVIII). Deste modo, a ligação do Calvinismo ao «capitalismo» seria indirecta, uma quase unintended consequence por meio de um pluralismo que fora, ele próprio, uma unintended consequence.

Nesta outra leitura possível das relações históricas do Calvinismo com a modernidade económica ressalta a importância que têm as questões da pluralidade e da capacidade e/ou liberdade de iniciativa e autogoverno de grupos «privados» na sociedade. Algo que, por vias mais ou menos travessas, a tradição calvinista e a economia de mercado aparentemente partilham.

De comunicação em colóquio comemorativo dos 500 anos do nascimento de João Calvino (Universidade Lusófona, 2009). Também publicado em Revista Lusófona de Ciências da Religião, Série Monográfica, vol. VIII, 2012, pp. 89-92.

quarta-feira, março 10, 2010

domingo, fevereiro 14, 2010

sexta-feira, janeiro 01, 2010

Fado das Horas

Maria Teresa de Noronha, um gosto comum e aprendido com a minha mãe. Quando oiço a maior fadista portuguesa de todos os tempos, recordo duas grandes mulheres...

Ó tempo, volta para trás...

António Mourão ou o saudosismo em estado puro... Era uma das canções preferidas da minha mãe, que costumava dizer a brincar que o cantor partira para o Brasil na altura do PREC por causa da letra desta canção.

quarta-feira, dezembro 16, 2009

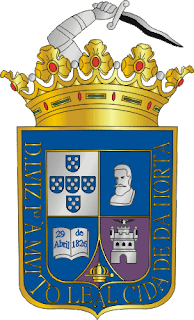

O concelho mais neocartista de Portugal

De entre os concelhos portugueses, o da Horta (ilha do Faial, Açores) destaca-se, com as Caldas da Rainha, por manter uma coroa autêntica no seu brasão de armas e por fugir à "normalização" heráldica que tornou muito semelhantes estes símbolos municipais. Mas a cidade e concelho da Horta tem uma particularidade, singular em todo o Portugal: os motivos cartistas do seu brasão de armas, patentes na imagem em cima e na explicação no documento de 3 de Maio de 1865, de el-rei D. Luís I (em baixo):

De entre os concelhos portugueses, o da Horta (ilha do Faial, Açores) destaca-se, com as Caldas da Rainha, por manter uma coroa autêntica no seu brasão de armas e por fugir à "normalização" heráldica que tornou muito semelhantes estes símbolos municipais. Mas a cidade e concelho da Horta tem uma particularidade, singular em todo o Portugal: os motivos cartistas do seu brasão de armas, patentes na imagem em cima e na explicação no documento de 3 de Maio de 1865, de el-rei D. Luís I (em baixo):«...hei por bem fazer mercê à cidade da Horta do título de Muito Leal, e outro sim me praz permitir, vista a informação do rei de armas de Portugal, que a mesma cidade de ora em diante possa usar da mesma forma do seguinte brasão de armas, a saber: um escudo esquartelado, tendo no primeiro quartel em campo de prata as quinas de Portugal; no segundo de campo azul o busto de prata de Sua Majestade Imperial o Senhor Dom Pedro IV, meu augusto avô de muita saudosa memória, e no contra-chefe a coroa e o cetro de ouro alusivos ao facto da sua abdicação; e no terceiro em campo azul um livro de prata tendo escrito em letras azues a data de 29 de Abril de 1826 em alusão à Carta Constitucional da monarquia; e no quarto em campo de púrpura um castelo de prata e pousado sôbre êle um açor também de prata; orla azul com a legenda em letras de ouro - D. Luiz I à mui leal cidade da Horta: coroa ducal e por timbre um braço de prata armado duma espada do mesmo metal...» Fonte

sábado, novembro 28, 2009

A aventura moral do individualista

A enorme maioria das pessoas é instintivamente colectivista. Não há nada de imediato a fazer quanto a isso. Continua a ser completamente estranha àquela enorme maioria a descoberta que se fez de que os seres humanos se relacionam espontaneamente e ajustam sem coerção as suas necessidades às dos outros, criando laços voluntários de interdependência e de troca. Chamou-se por analogia “mercado” às possibilidades deste tipo de relação em que cada um age por si próprio e em seu nome ou em nome daqueles a quem se associa. Essas relações, embora nasçam da necessidade, são voluntárias no sentido de poderem ser preteridas a favor de outras julgadas mais convenientes. Mas, para isso, cada um tem de ser livre de poder gerir as suas relações e os resultados delas obtidos. A essa autonomia do indivíduo se chama propriamente individualismo – e esse individualismo pode ser usado com propósitos egoístas ou altruístas porque o critério é de cada pessoa.

Mas a generalidade das pessoas não entende nem quer entender o individualismo e o mercado. A moralidade que lhes pregaram desde o berço, e que é superior a qualquer conjectura moral ou económica, é que todos somos responsáveis uns pelos outros e ninguém por si próprio; cada um deve dar o seu “contributo à sociedade” e desta receber “aquilo a que tem direito”. Dado que aprenderam que nada há de moral no mercado, orgulham-se da sua ignorância sobre questões económicas porque, como lhes ensinaram, a única economia tolerável reduz-se a uma actividade de redistribuição da riqueza. E disto não saem.

Alguns, por momentos, podem escutar com curiosidade ideias diferentes, mas logo que regressam às rotinas ligam o piloto automático colectivista. As ideias que lhes inculcaram são muito fortes e têm associados mecanismos de medo muito eficazes: a grande maioria das pessoas é vítima de alguém ou de alguma coisa e precisam de ajuda ou que tomem conta delas; eles próprios nunca têm a certeza de não pertencer ao número das vítimas e, portanto, só se sentem seguros se a “sociedade” estiver comprometida em ajudá-los. Desse modo, o altruísmo, o sistema simbólico da entreajuda, torna-se o grande vínculo que mantém a unidade da “sociedade” e de cada um com ela. As ideias diferentes não passam de fantasias; para um número considerável, estas fantasias são mesmo perigosas ou constitutivas da moral hipócrita daqueles que, quebrando a entreajuda, são responsáveis pela existência de tantas vítimas. Estes, os que alegadamente não se pautam pelo colectivismo, são os elementos corruptores do sistema, os agentes da entrada do mal no mundo e contra os quais se torna evidente a necessidade de reforço da protecção colectiva.

Porque a função providente da “sociedade” corre mal, os responsáveis pelo mal estão obviamente com demasiado poder, influenciando as decisões políticas e o curso dos acontecimentos. É instintivo associá-los aos que têm riqueza ou modos de vida independente – por mais que esses sejam muitas vezes utilizadores inteligentes das decisões colectivas estabelecidas. Só que como o resultado dessas decisões não deveria ser a desigualdade de resultados, logo se conclui que a vantagem desses quantos teve de ser conquistada à custa daquilo que pertence a todos. Não é uma consequência do sistema colectivista, mas da sua corrupção. Daí o apelo que podem ter os tribunos da plebe autopromovidos ou os Césares moralizadores. E quando o exercício do poder colectivo por estes se revela desastroso é porque, mais uma vez, houve cedência à moral hipócrita dos que fazem vítimas, violando os puros princípios do colectivismo. Pode-se assim sempre começar de novo sem questionar os instintos. Pode-se assim viver numa sociedade completamente organizada numa lógica colectivista e proclamar-se que impera o individualismo mais selvagem e maléfico.

Esta visão do mundo é perfeitamente compatível com o mais bruto egoísmo individual. Na sua vida privada, o colectivista instintivo pode ser completamente autocentrado nos seus actos sem se contradizer. É que ele é uma vítima e tem direitos que a “sociedade” lhe deve; ora, dado que a “sociedade” é ineficaz na distribuição desses direitos, por causa da corrupção causada pelos que fazem vítimas, é perfeitamente legítimo que ele aja como um recolector – senão um predador – em relação àquilo “que é de todos”. Isso que é de todos também é dele e, se as benesses ficam à mão de semear, só se fosse tolo é que não as colhia. Mais vale ser ele, que é uma pobre vítima, do que um desses corruptores do sistema que já tem mais do que a medida. O facto de ser vítima pode até dar-lhe o direito de agir com agressividade e de transgredir os princípios altruístas do colectivismo: ele está a defender aquilo a que tem direito – seja o subsídio de desemprego estando empregado ou a entrada mais à frente na bicha para a ponte; se há injustiças no sistema, não são as “migalhas” que ele colhe que a originam, é a corrupção dos que fazem vítimas. De maneira que o colectivista pode comportar-se como um pulha com os seus semelhantes e preservar a sua boa consciência, odiando ritualmente os seus demónios anti-colectivistas.

É esta lógica circular, preventiva das contradições, alimentada pelo medo e pelo ódio ao que se julga causar o medo, que é praticamente impossível ao individualista de quebrar. O individualista descobriu por um percurso íntimo que o colectivismo está errado. Não descobriu apenas que é ineficaz, descobriu que é imoral. Por isso, tem dificuldade de entender a razão pela qual ninguém está disposto a levar a sério o que tem para dizer. Mais: fica chocado por o tomarem a ele por um ser imoral. Exalta-se algumas vezes, irrita-se com os seus interlocutores e, de repente, apercebe-se que está a representar o papel de arrogante em que eles o querem ver. Claro que essa arrogância até está proporcionada àquela que exibem os que dele discordam, mas é a sua que sobressai porque todos estão de acordo em discordar dele. Então, o individualista cala-se, deixa cair os braços. Está magoado, mas aprende que essa mágoa lhe vem de um instinto gregário que lhe pede concordância com o grupo. Aprende a superar isso separando as pessoas dos seus instintos mais errados, tentando compreender porque pensam e agem daquele modo. Evitando a misantropia, o individualista convive com os seus semelhantes e passou a considerar-se um estrangeiro. Não pertence moralmente a esta sociedade, mas tem de viver nela com aqueles que se pautam por valores, expectativas e objectivos diferentes.

Aqui começa a aventura moral do individualista. Como viver no colectivismo sem se tornar um colectivista? Há uma primeira porta de saída com que se depara: ser um individualista consequente é tão difícil que viver as contrariedades enfrentadas seria oferecer-se a um estranho sacrifício pessoal no altar do colectivismo. Ele, um individualista, precisamente porque o é e não sente qualquer comprometimento moral com o colectivismo, não deve aproveitar tudo aquilo que o sistema lhe der, tudo aquilo que lhe vier ter à mão? Ele não é responsável por as coisas serem como são, ele diz-se, como toda a gente sabe, individualista. Está moralmente de fora, mas é obrigado a viver neste meio. Não esperam, com certeza, que ele se deixe espezinhar pelo sistema, ser forçado aos deveres e recusar os direitos. Ele alerta para a falência moral do sistema que não lhe permite viver como se deve viver; e então vai viver do sistema, mas denunciando-o. É isso que o distingue do sectário colectivista que, denunciando um défice de colectivismo que torna tudo imoral, se põe à margem, às vezes com uma opção pela violência. Ele não. O individualista não se transforma num objecto sacrificial. Era o que faltava: o colectivismo não vale tanto. O individualista decide sair pela primeira porta e torna-se um pragmático. Se está à procura de emprego, deve considerar todas as ofertas. Um emprego mantido pela máquina fiscal do colectivismo pode ser aceitável. Alguém vai ficar com ele, de qualquer maneira. Que irónico que é ficar ele nesse lugar em vez de um colectivista convicto. Algumas pessoas como ele em lugares desses e um dia será fácil desmontar todo o sistema…

A segunda porta de saída – que pode ser a primeira, dependendo de onde se vem – é a que se depara ao individualista que não julga os outros. “Não julgues para não seres julgado”: a diferença entre a frase assim dita e a que no evangelho está na boca de Jesus é que este falava de direitos e deveres das pessoas com Deus, não das pessoas com a “sociedade” funcional e simbolicamente transformada n’Ele. Para este segundo tipo de individualista pragmático, cada um sabe de si e não lhe compete a ele andar a apontar o dedo. Não é um mau princípio, mas ele sabe que, na verdade, essa atitude se traduz em não mostrar qualquer desagrado ou desconforto perante o pragmatismo de outros individualistas, o que não é exactamente a mesma coisa de se abster de apontar o dedo; é, pelo contrário, implicitamente, aprovar aquela conduta. Porque o segundo individualista pragmático sabe que há formas de tornar conhecida a sua maneira de ver, de mostrar desagrado e desconforto, sem andar a “julgar” os outros ou a “apontar o dedo”. Ele simplesmente não quer desagradar porque, no fundo, valoriza mais as relações do que os princípios. Em termos morais, estará um furo acima do primeiro pragmático, mas quantos abaixo ainda daquela palavra virtude a que se diz alérgico?

Mas a generalidade das pessoas não entende nem quer entender o individualismo e o mercado. A moralidade que lhes pregaram desde o berço, e que é superior a qualquer conjectura moral ou económica, é que todos somos responsáveis uns pelos outros e ninguém por si próprio; cada um deve dar o seu “contributo à sociedade” e desta receber “aquilo a que tem direito”. Dado que aprenderam que nada há de moral no mercado, orgulham-se da sua ignorância sobre questões económicas porque, como lhes ensinaram, a única economia tolerável reduz-se a uma actividade de redistribuição da riqueza. E disto não saem.

Alguns, por momentos, podem escutar com curiosidade ideias diferentes, mas logo que regressam às rotinas ligam o piloto automático colectivista. As ideias que lhes inculcaram são muito fortes e têm associados mecanismos de medo muito eficazes: a grande maioria das pessoas é vítima de alguém ou de alguma coisa e precisam de ajuda ou que tomem conta delas; eles próprios nunca têm a certeza de não pertencer ao número das vítimas e, portanto, só se sentem seguros se a “sociedade” estiver comprometida em ajudá-los. Desse modo, o altruísmo, o sistema simbólico da entreajuda, torna-se o grande vínculo que mantém a unidade da “sociedade” e de cada um com ela. As ideias diferentes não passam de fantasias; para um número considerável, estas fantasias são mesmo perigosas ou constitutivas da moral hipócrita daqueles que, quebrando a entreajuda, são responsáveis pela existência de tantas vítimas. Estes, os que alegadamente não se pautam pelo colectivismo, são os elementos corruptores do sistema, os agentes da entrada do mal no mundo e contra os quais se torna evidente a necessidade de reforço da protecção colectiva.

Porque a função providente da “sociedade” corre mal, os responsáveis pelo mal estão obviamente com demasiado poder, influenciando as decisões políticas e o curso dos acontecimentos. É instintivo associá-los aos que têm riqueza ou modos de vida independente – por mais que esses sejam muitas vezes utilizadores inteligentes das decisões colectivas estabelecidas. Só que como o resultado dessas decisões não deveria ser a desigualdade de resultados, logo se conclui que a vantagem desses quantos teve de ser conquistada à custa daquilo que pertence a todos. Não é uma consequência do sistema colectivista, mas da sua corrupção. Daí o apelo que podem ter os tribunos da plebe autopromovidos ou os Césares moralizadores. E quando o exercício do poder colectivo por estes se revela desastroso é porque, mais uma vez, houve cedência à moral hipócrita dos que fazem vítimas, violando os puros princípios do colectivismo. Pode-se assim sempre começar de novo sem questionar os instintos. Pode-se assim viver numa sociedade completamente organizada numa lógica colectivista e proclamar-se que impera o individualismo mais selvagem e maléfico.

Esta visão do mundo é perfeitamente compatível com o mais bruto egoísmo individual. Na sua vida privada, o colectivista instintivo pode ser completamente autocentrado nos seus actos sem se contradizer. É que ele é uma vítima e tem direitos que a “sociedade” lhe deve; ora, dado que a “sociedade” é ineficaz na distribuição desses direitos, por causa da corrupção causada pelos que fazem vítimas, é perfeitamente legítimo que ele aja como um recolector – senão um predador – em relação àquilo “que é de todos”. Isso que é de todos também é dele e, se as benesses ficam à mão de semear, só se fosse tolo é que não as colhia. Mais vale ser ele, que é uma pobre vítima, do que um desses corruptores do sistema que já tem mais do que a medida. O facto de ser vítima pode até dar-lhe o direito de agir com agressividade e de transgredir os princípios altruístas do colectivismo: ele está a defender aquilo a que tem direito – seja o subsídio de desemprego estando empregado ou a entrada mais à frente na bicha para a ponte; se há injustiças no sistema, não são as “migalhas” que ele colhe que a originam, é a corrupção dos que fazem vítimas. De maneira que o colectivista pode comportar-se como um pulha com os seus semelhantes e preservar a sua boa consciência, odiando ritualmente os seus demónios anti-colectivistas.

É esta lógica circular, preventiva das contradições, alimentada pelo medo e pelo ódio ao que se julga causar o medo, que é praticamente impossível ao individualista de quebrar. O individualista descobriu por um percurso íntimo que o colectivismo está errado. Não descobriu apenas que é ineficaz, descobriu que é imoral. Por isso, tem dificuldade de entender a razão pela qual ninguém está disposto a levar a sério o que tem para dizer. Mais: fica chocado por o tomarem a ele por um ser imoral. Exalta-se algumas vezes, irrita-se com os seus interlocutores e, de repente, apercebe-se que está a representar o papel de arrogante em que eles o querem ver. Claro que essa arrogância até está proporcionada àquela que exibem os que dele discordam, mas é a sua que sobressai porque todos estão de acordo em discordar dele. Então, o individualista cala-se, deixa cair os braços. Está magoado, mas aprende que essa mágoa lhe vem de um instinto gregário que lhe pede concordância com o grupo. Aprende a superar isso separando as pessoas dos seus instintos mais errados, tentando compreender porque pensam e agem daquele modo. Evitando a misantropia, o individualista convive com os seus semelhantes e passou a considerar-se um estrangeiro. Não pertence moralmente a esta sociedade, mas tem de viver nela com aqueles que se pautam por valores, expectativas e objectivos diferentes.

Aqui começa a aventura moral do individualista. Como viver no colectivismo sem se tornar um colectivista? Há uma primeira porta de saída com que se depara: ser um individualista consequente é tão difícil que viver as contrariedades enfrentadas seria oferecer-se a um estranho sacrifício pessoal no altar do colectivismo. Ele, um individualista, precisamente porque o é e não sente qualquer comprometimento moral com o colectivismo, não deve aproveitar tudo aquilo que o sistema lhe der, tudo aquilo que lhe vier ter à mão? Ele não é responsável por as coisas serem como são, ele diz-se, como toda a gente sabe, individualista. Está moralmente de fora, mas é obrigado a viver neste meio. Não esperam, com certeza, que ele se deixe espezinhar pelo sistema, ser forçado aos deveres e recusar os direitos. Ele alerta para a falência moral do sistema que não lhe permite viver como se deve viver; e então vai viver do sistema, mas denunciando-o. É isso que o distingue do sectário colectivista que, denunciando um défice de colectivismo que torna tudo imoral, se põe à margem, às vezes com uma opção pela violência. Ele não. O individualista não se transforma num objecto sacrificial. Era o que faltava: o colectivismo não vale tanto. O individualista decide sair pela primeira porta e torna-se um pragmático. Se está à procura de emprego, deve considerar todas as ofertas. Um emprego mantido pela máquina fiscal do colectivismo pode ser aceitável. Alguém vai ficar com ele, de qualquer maneira. Que irónico que é ficar ele nesse lugar em vez de um colectivista convicto. Algumas pessoas como ele em lugares desses e um dia será fácil desmontar todo o sistema…

A segunda porta de saída – que pode ser a primeira, dependendo de onde se vem – é a que se depara ao individualista que não julga os outros. “Não julgues para não seres julgado”: a diferença entre a frase assim dita e a que no evangelho está na boca de Jesus é que este falava de direitos e deveres das pessoas com Deus, não das pessoas com a “sociedade” funcional e simbolicamente transformada n’Ele. Para este segundo tipo de individualista pragmático, cada um sabe de si e não lhe compete a ele andar a apontar o dedo. Não é um mau princípio, mas ele sabe que, na verdade, essa atitude se traduz em não mostrar qualquer desagrado ou desconforto perante o pragmatismo de outros individualistas, o que não é exactamente a mesma coisa de se abster de apontar o dedo; é, pelo contrário, implicitamente, aprovar aquela conduta. Porque o segundo individualista pragmático sabe que há formas de tornar conhecida a sua maneira de ver, de mostrar desagrado e desconforto, sem andar a “julgar” os outros ou a “apontar o dedo”. Ele simplesmente não quer desagradar porque, no fundo, valoriza mais as relações do que os princípios. Em termos morais, estará um furo acima do primeiro pragmático, mas quantos abaixo ainda daquela palavra virtude a que se diz alérgico?

domingo, outubro 18, 2009

Onde Merhan se perdeu

No filme Bassidji, de Mehran Tamadon, acabado de ver no DocLisboa, o realizador (um secularista que se vai assumindo) estabelece um diálogo com militantes xiitas. Estes têm uma argumentação surpreendentemente lógica, mas eu não sei se Tamadon percebeu onde exactamente perdeu o debate com eles (porque claramente o perde). Quando um clérigo lhe pergunta se o bem se procura (e encontra) individualmente ou colectivamente, Merhan responde "colectivamente" (afinal, há outro ismo que acompanha o seu secularismo). A partir daí, não há caminho para vencer a lógica dos militantes.

sexta-feira, outubro 02, 2009

Belém rules

48 horas depois da comunicação ao País do presidente da República, começa-se a perceber um pouco todo este caso. Críticas apressadas dos comentadores à parte, o Presidente deu no seu discurso um sério e público aviso ao Governo e ao partido que o suporta de que não tolerará que o envolvam na luta partidária. Depois da reacção inicial, em que a medo quis responder no mesmo tom, o PS já está a recuar em toda a linha e a querer arrumar o caso, colocando a figura do Presidente acima de toda a polémica (do que a prestação de José Magalhães esta noite na SICN é sintomática). O encontro de hoje entre o Presidente e o Primeiro Ministro terá já ocorrido sob o signo desta demarcação do terreno presidencial, eficazmente defendido por Cavaco Silva. Esta vontade do mais alto magistrado do Estado de defender o estatuto constitucional da Presidência perante os ataques dos lobos da partidocracia socialista é um alto serviço político ao País (que mesmo alguns partidocratas do PSD têm dificuldade de entender). E dá bem a medida da mesquinhez e da insignificância de comentários como os que ontem ouvi ao Carlos Abreu Amorim na RTPN, convidando Cavaco Silva a «terminar com dignidade o seu mandato». Quando o dedo aponta para a Lua, estes imbecis olham para o dedo. Os lobos são mais inteligentes e, já percebendo até onde afinal podem ir, moderaram a sua ambição voraz e baixaram a cabeça.

domingo, setembro 27, 2009

Um urrah! sereno

O resultado do C.D.S. (terceira força política parlamentar e em votos, acima dos 10% e à frente do PC e do BE) seria sempre importante, mas é especialmente importante nas actuais circunstâncias políticas do País. Relevante é a presença de eleitos em grande número de círculos, o que põe o partido no caminho para voltar a ser uma força política nacional (a eleição de 1 deputado na Madeira e de outro no Algarve é para isso significativa). Importante também é a alternância não ter ficado resolvida dentro do «bloco central» socialista/social-democrata, para o que o C.D.S. muito contribuiu.

sexta-feira, setembro 18, 2009

domingo, agosto 30, 2009

O pessimista realista

Acabei de ler, em primeira mão, o livro Portugal Que Futuro? (Objectiva, a etiqueta das edições gerais da Santillana), de Henrique Medina Carreira (M.C.), entrevistado por Eduardo Dâmaso (que, fazendo perguntas tolas e emitindo opiniões primárias, faz bem o papel de vox populi para levar M.C. a comentar ideias vulgares); apesar de tiques intervencionistas e proteccionistas, M.C. revela a lucidez habitual sobre a situação do País e parece dar boas ideias no combate à corrupção (incriminação do enriquecimento ilícito com inversão do ónus da prova para detentores de cargos públicos, p. 173).

Acabei de ler, em primeira mão, o livro Portugal Que Futuro? (Objectiva, a etiqueta das edições gerais da Santillana), de Henrique Medina Carreira (M.C.), entrevistado por Eduardo Dâmaso (que, fazendo perguntas tolas e emitindo opiniões primárias, faz bem o papel de vox populi para levar M.C. a comentar ideias vulgares); apesar de tiques intervencionistas e proteccionistas, M.C. revela a lucidez habitual sobre a situação do País e parece dar boas ideias no combate à corrupção (incriminação do enriquecimento ilícito com inversão do ónus da prova para detentores de cargos públicos, p. 173).

quinta-feira, julho 23, 2009

Subscrever:

Mensagens (Atom)