Segue-se um comentário a Jaime Reis,

«Aspectos da história monetária portuguesa da segunda metade do século XIX»,

Análise Social n.º 125-126 (1994), pp. 33-54, texto não referido por mim

aqui (tendo então preferido referir-me a

A evolução da oferta monetária portuguesa, 1854-1912). O autor adopta M1 para efeitos de oferta monetária (inclui «todos os meios de pagamento, quer tenham poder liberatório legal ou não, e inclui, portanto, as notas e a moeda metálica em poder do público [

H], assim como os depósitos à ordem no sistema bancário [

D]», p. 35 [a estes subtrai a reserva em caixa dos bancos,

R], insistindo, contra Nuno Valério, que o ouro remanescente após 1891 deve ser incluído na oferta monetária:

«A avaliação das determinantes do crescimento da oferta monetária que aqui fazemos segue a orientação clássica de [Philip] Cagan e [Milton] Friedman. Nesta perspectiva, em qualquer momento, o valor de M1 é dado pelo produto de H, a base monetária, por um factor K, conhecido pela designação de multiplicador monetário. Os valores assumidos por K resultam, por sua vez, da interacção de duas variáveis: o coeficiente de caixa do sistema bancário R (reservas de caixa/depósitos à vista) e o coeficiente de numerário do público C (moedas e notas detidas pelo público/oferta monetária total). Nesta abordagem torna-se possível decompor as variações de M1 pelos contributos dados pelas variações, respectivamente, de H, C e R.» (p. 39).

Em Portugal, neste período, foi

H que fez crescer a oferta monetária, enquanto

D contribuiu com «menos de 10% da variação de M1 para 1854-1912» (em Inglaterra, c. 20%) e «o valor dos depósitos à ordem nunca excedeu os 15% da oferta monetária total» (valor médio 7%) – estas características do mercado financeiro português são consideradas por Reis como um desaproveitamento das oportunidades do sistema e um sinal da sua pouca sofisticação (considera, por exemplo, p. 41, as reservas em caixa dos bancos demasiado altas – entre 56 e 32%, longe da «regra do terço que a sabedoria bancária do século XIX aconselhava para estas instituições»). O facto de a baixa de

R anteceder a eclosão de crises bancárias como as de 1876 e 1891 parece ser para Reis resultado de excessiva prudência do público (que perdia confiança no sistema) e não uma contradição com as ideias de moeda elástica que defende e que, afinal, também tiveram eco e prática em Portugal. O crescimento do ouro em circulação entre 1854 e 1890 é visto como «elevada elasticidade da procura de moeda em relação ao rendimento evidenciado pelos portugueses» (p. 42), apesar daquele crescimento ser de 2,69% ao ano e não andar, assim, muito longe do crescimento do produto como recentemente contabilizado para o mesmo período. As autoridades são consideradas «passivas» em termos monetários por apenas terem cunhado na Casa da Moeda 7900 contos de ouro face aos 75,000 em soberanos que entraram no País (mas, independentemente de saber como, porque haveriam as «autoridades» de o fazer por outros motivos que não fossem simbólicos se os soberanos tinham curso legal? [pp. 42-43]). Outra faceta desta «passividade» segundo Reis era a abstenção de equilibrar com intervenções “elásticas” (digo eu) as oscilações na circulação do metal precioso, cuja necessidade parece achar tão óbvia que não perde tempo a explicar. Já na relação da persistência do défice comercial paralelamente ao crescimento do ouro em circulação, Reis relaciona isso com a recepção de remessas de emigrantes e sobretudo com o influxo de capitais da “era fontista”, não com o crescimento real da economia: «À semelhança do que aconteceu nalguns outros países aderentes ao padrão-ouro, a expansão de M1 em Portugal foi financiada, em boa medida, por importações de capital em que o Estado desempenhou um papel de relevo» (p. 45) – como isto é uma explicação aceitável se o ouro circulava em Portugal basicamente nas mãos do público (como o autor reconhece), é o que é difícil de compreender e que, em todo o caso, torna estranho o anterior comentário sobre a ausência de medidas elásticas que “corrigissem” as oscilações do metal precioso em circulação (como iria o Estado corrigir um movimento de que era ele próprio o interessado?). A este propósito, o autor diz que, depois de 1891, as emissões de notas tenderam a «compensar as diminuições da moeda de ouro ocasionadas pela exportação, havendo por resultado um pequeno crescimento líquido da base monetária, a 0,6% ao ano» (até 1912) (pp. 45-46), parecendo não ter ideia de que a relação causa/efeito foi a contrária, motivada pela “lei de Gresham” e pelo facto óbvio de que as “autoridades” não emitiam notas para estabilizar nominalmente o

stock monetário, mas por simples necessidades do Tesouro – aliás, di-lo: «[...] facilmente se prova que foi estreita a relação entre os aumentos sucessivos da dívida estatal ao banco [de Portugal] e as emissões de notas por parte deste» (p. 46).

É o prisma quantitativo da análise do autor que o leva a considerar benéfico (em termos monetários, não orçamentais) na mesma p. 46 o «súbito aumento de emissão fiduciária» a partir de 1891 e que isso tenha atenuado «a gravidade e a duração da crise económica» (quando, numa análise qualitativa, isto era a expressão da própria crise financeira). Daí a surpresa revelada pelo autor de os responsáveis políticos não terem aproveitado a elasticidade da inconvertibilidade para descontrolarem ainda mais as contas públicas – é que os segundos tinham consciência dos malefícios (desde logo nos preços) das práticas sofisticadas de gestão do crédito que o autor toma por modernização financeira. Para relacionar esta evolução monetária com o crescimento da economia, Reis considera a

quantity theory of money, de acordo com a qual «a prazo as variações do produto real e dos preços juntas devem equivaler às da moeda e da sua velocidade de circulação, ou seja,

m +

v =

p +

y, onde

m,

v,

p e

y são as taxas de variação, respectivamente, da moeda, da velocidade de circulação, dos preços e do produto real» (p. 48), e a óptica “monetarista” (entre outros, de M. Bordo, em detrimento da keynesiana-estruturalista de Rostow e Lewis) de acordo com a qual «a moeda é neutra em relação ao comportamento do PNB real, cuja determinação pertence a factores reais». O índice de preços de 1860-1890 (calculado por D. Justino) revela-se independente de M1, estando relacionado com o nível dos preços internacionais:

«[...] durante o período do padrão-ouro, a moeda cresceu mais rapidamente do que o produto real, sem que isso se tivesse reflectido num movimento ascensional dos preços. De facto, com câmbios fixos, dificilmente esse movimento poderia acontecer, pelo que se tem de concluir que o ajustamento se fez através de uma redução na velocidade de circulação da moeda [...]. Conclui-se também que os agregados monetários não poderão ter constituído um “travão” ao crescimento do PNB, antes ter-lhe-ão sido favoráveis, uma vez que tiveram taxas de crescimento// mais altas. A evolução descendente das taxas de juro de longo prazo, mais pronunciado do que a das praças estrangeiras, corrobora esta afirmação» (pp. 48-49).

Aqui, interessaria investigar se esta baixa da taxa de juro se deu em virtude da relativa prática elástica dos bancos, que tendia a afectar a “neutralidade” do dinheiro (a referir

infra) ou se, como parece mais provável, das condições de confiança criadas pelo padrão-ouro, como a estabilidade dos preços parece mostrar. Para Reis, a procura de moeda de ouro («com uma remuneração igual a zero») – pouco menos de 50% do aumento anual médio do PNB – penalizou investimentos mais produtivos, mas a questão é saber quais no cenário económico de então (digo eu), parecendo haver aqui um problema teórico, a implícita distinção entre poupança e investimento (algo keynesiano... – cf. Henry Hazlitt,

The Failure of the “New Economics”: An Analysis of the Keynesian Fallacies, Nova Iorque: D. Van Nostrand, 1959, pp. 78ss). Após 1891, os preços internos deixaram de ser determinados pelos internacionais, o que é «confirmado pelos testes estatísticos sobre a existência desta ligação» (p. 50), e os preços aumentaram sobretudo na década de 90 (por efeito da desvalorização cambial e do proteccionismo) e as taxas de juro de longo prazo inverteram a anterior tendência descendente; a velocidade de circulação (

v) também aumentou, contrariamente à tendência anterior, o que só se inverteu depois de 1945 – Reis explica isto pela impossibilidade de ajustamento das variações da moeda e do produto se fazerem por via dos preços (tornados rígidos ou ascendentes por via administrativa), secundarizando a análise qualitativa dos efeitos de circulação de uma moeda fiduciária não enquadrada num regime de câmbios fixos (p. 51). (A propósito, só o decreto de 9 de Junho de 1931 confiou ao Banco de Portugal o dever de assegurar a estabilidade monetária e cambial.) É, mais uma vez, a análise meramente quantitativa que permite a Reis, sobre a questão da estabilidade relativa dos sistemas monetários pré e pós-1891, concluir que «a moeda apresenta maior estabilidade [quantitativa] no segundo período, mas os preços denotam uma maior estabilidade no primeiro» e que «a mudança de regime monetário não alterou seriamente o funcionamento da economia» (p. 52); mesmo assim, à desvalorização cambial o autor assaca correctamente a responsabilidade de se ter reforçado «a má alocação de recursos que se vinha seguindo há décadas» (p. 53) e as dificuldades acrescidas de acesso a investimento estrangeiro.

As deficiências desta análise quantitativa tornam-se claras se se considerarem de outra perspectiva as questões da taxa de juro e sobretudo da “neutralidade” do dinheiro. Knut Wicksell, baseado na teoria do juro de Böhm-Bawerk, estabeleceu que «If it were not for monetary disturbances, the rate of interest would be determined so as to equalise the demand for and the supply of savings» (F. A. Hayek,

Prices and Production, 1.ª ed. 1931, Nova Iorque: Augustus M. Kelly Publishers, 1967, p. 23); numa economia monetária, esta taxa natural ou de equilíbrio só não coincide com a taxa de juro praticada (“Geldzins”) se a quantidade de dinheiro disponível para efeitos de capital for arbitrariamente alterada pelos bancos (ou pelo Estado através deles), deixando aquela de ser “neutral” nos seus efeitos nos preços (os bancos fazem isto baixando a taxa de juro praticada, i.e., emprestando mais do que aquilo que lhes foi confiado, criando “moeda escritural”). A coincidência das taxas natural e praticada não garantiria que o nível de preços não sofresse alterações, apenas que estas não teriam causas monetárias (algo que Wicksell já não percebeu). No caso de não ocorrer aquela coincidência por interferência bancária (ou estatal), baixando a taxa praticada, a subida dos preços ocorre por meio do empréstimo do dinheiro criado, que os empresários gastam em produção, ocasionando o que Wicksell denominou “poupança forçada”. Mises desenvolveu a teoria de Wicksell no sentido de estudar as implicações da não coincidência das taxas nos preços dos bens de consumo e dos bens de produção (

Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 1912); neste sentido, diz Hayek:

«as soon as one once begins to think about it that almost any change in the amount of money, wether it does influence the [general] price level or not, must always influence relative prices. And, as there can be no doubt that it is relative prices which determine the amount and the direction of production, almost any change in the amount of money must necessarily also influence production.// [...] For when we investigate into all the influences of money on individual prices, quite irrespective of wether they are or are not accompanied by a change of the price level, it is not long before we begin to realise the superfluity of the concept of a general value of money, conceived as the reverse of some price level.// [...] The problem is never to explain any “general value” of money but only how and when money influences the relative values of goods and under what conditions it leaves these relative values undisturbed, or, to use a happy phrase of Wicksell, when money remains neutral relatively to goods. Not a money which is stable in value but a neutral money must therefore form the starting point for the theoretical analysis of monetary influences on production, and the first object of monetary theory should be to clear up the conditions under which money might be considered to be neutral in this sense» (Hayek, Op. Cit., pp. 28-30).

Esta concepção de dinheiro “neutro” foi trabalhada por J. G. Koopmans e W. G. Behrens (anos 30), embora Menger e a Escola de Lausana (com Walras à cabeça em torno da distinção entre

numeraire e

monaie) já tivessem preparado esta questão; trata-se de uma questão teórica cuja aplicabilidade à política monetária não é simples. Hayek chama atenção para o facto de o dinheiro modificar a identidade entre oferta e procura que existe na troca directa (

barter) por isolar as duas partes de qualquer transacção («the one-sided effects of money» na expressão de von Wieser) e tornar-se assim um elemento que se “interpõe” em qualquer transacção e que afecta qualquer dos movimentos em que aquela pode ser decomposta e pode ser afectada pela política monetária, sendo que

«It is quite conceivable that a distortion of relative prices and a misdirection of production by monetary influences could only be avoided if, firstly, the total money stream remained constant, and secondly, all prices were completely flexible, and, thirdly, all long term contracts were based on a correct anticipation of future price movements. This would mean that, if the second and third conditions are not given, the ideal could not be realised by any kind of monetary policy.» (Hayek, Op. Cit., p. 131).

Neste sentido, a história monetária portuguesa na segunda metade do século XIX deveria levar em linha de conta o efeito das alterações qualitativas no mercado monetário sobre a “neutralidade” do dinheiro: o padrão-ouro seria um importante elemento disciplinador em ordem a alcançar-se esse objectivo, enquanto as práticas bancárias elásticas funcionariam claramente como elementos de distúrbio (que as crises de 1876 e 1891 provam) e a inconvertibilidade como definitiva impossibilidade de concretizar aquele objectivo – embora as primeira e terceira das condições enumeradas por Hayek fossem, com certos limites, asseguradas pelo padrão-ouro. A análise monetária do ciclo, da perspectiva “austríaca”, leva ainda em linha de conta clarificações conceptuais de Menger sobre o valor e o capital que são relevantes para esta discussão:

«We therefore have the principle that the value of goods of higher order is dependent upon the expected value of the goods of lower order they serve to produce. Hence goods of higher order can attain value, or retain it once they have it, only if, or as long as, they serve to produce goods that we expect to have value for us. […] The transformation of goods of higher order into goods of lower order takes place, as does every other process of change, in time. The times at which men will obtain command of goods of first order from the goods of higher order in their present possession will be more distant the higher the order of these goods.» (Carl Menger, Principles of Economics, Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2007, III, pp. 150 e 152).

Este considerando permite esboçar a hipótese de que a ausência de maior “investimento produtivo” sob o padrão-ouro (e a preferência por investir/poupar em ouro) se devia a condições percepcionadas pelos agentes como pouco propícias a uma procura de bens de consumo que justificasse o investimento em bens de produção (algo, aliás, que o próprio Reis já sugerira ao estudar a industrialização portuguesa). Neste contexto, é relevante outra clarificação, sobre a diferença entre capital (investido ou com potencialidade para tal) e bens duráveis associados a um rendimento:

«The most important difference between capital on the one hand and items of wealth that yield an income (land, buildings, etc.) on the other is that the later are concrete durable goods whose services themselves have both goods character and economic character, whereas capital represents, directly or indirectly, a combination of economic goods of higher order (i.e., complementary quantities of these goods) whose services also have economic character and therefore yield income, but whose productivity is of an essentially different nature than that of durable wealth that is not capital. […] The fact that under developed trading conditions capital is usually reckoned in terms of money and also most frequently offered in the convenient form of money to persons requiring it, has resulted in capital generally being interpreted in ordinary life as a sum of money. It is plain that this concept of capital is much too narrow, and that a particular form of capital has been elevated to the status of the genus itself. […]» (Menger, Op. Cit., Apêndice E, p. 304).

Assim, o ouro, dadas as suas características sui generis com elevada qualidade monetária (cf. Id,

Op. Cit., p. 280) e pelo qual o público mostrava ter preferência, pode ser considerado um capital detido com duplo potencial para suportar investimento no futuro (assim as oportunidades aparecessem) e um activo monetário de fácil conversão em liquidez para aquisição de bens de consumo, revelando-se em alto grau, no ambiente económico português da segunda metade do século XIX, uma opção de investimento bastante racional – e, na medida em que afectou os custos de oportunidade deste investimento, o fim do padrão-ouro só pode ter prejudicado, por ausência de opções tão eficientes, a poupança de largos sectores da sociedade portuguesa, o que tem de influenciar a nossa apreciação das diferenças qualitativas entre os dois regimes monetários pré e pós-1891.

Leitura complementar: Luís Aguiar Santos, Política monetária e ciclo económico: uma tentativa de explicação da crise financeira de 1891 (ou esta versão na Análise Social).

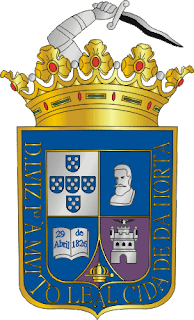

De entre os concelhos portugueses, o da Horta (ilha do Faial, Açores) destaca-se, com as Caldas da Rainha, por manter uma coroa autêntica no seu brasão de armas e por fugir à "normalização" heráldica que tornou muito semelhantes estes símbolos municipais. Mas a cidade e concelho da Horta tem uma particularidade, singular em todo o Portugal: os motivos cartistas do seu brasão de armas, patentes na imagem em cima e na explicação no documento de 3 de Maio de 1865, de el-rei D. Luís I (em baixo):

De entre os concelhos portugueses, o da Horta (ilha do Faial, Açores) destaca-se, com as Caldas da Rainha, por manter uma coroa autêntica no seu brasão de armas e por fugir à "normalização" heráldica que tornou muito semelhantes estes símbolos municipais. Mas a cidade e concelho da Horta tem uma particularidade, singular em todo o Portugal: os motivos cartistas do seu brasão de armas, patentes na imagem em cima e na explicação no documento de 3 de Maio de 1865, de el-rei D. Luís I (em baixo):

+980x1427.jpg)